狩野探幽《雲龍図》─空に絡まる“祈り”のかたち─墨が描いた龍と風の物語

- Emi | Kenshirou Siba Labo

- 2025年6月21日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年10月19日

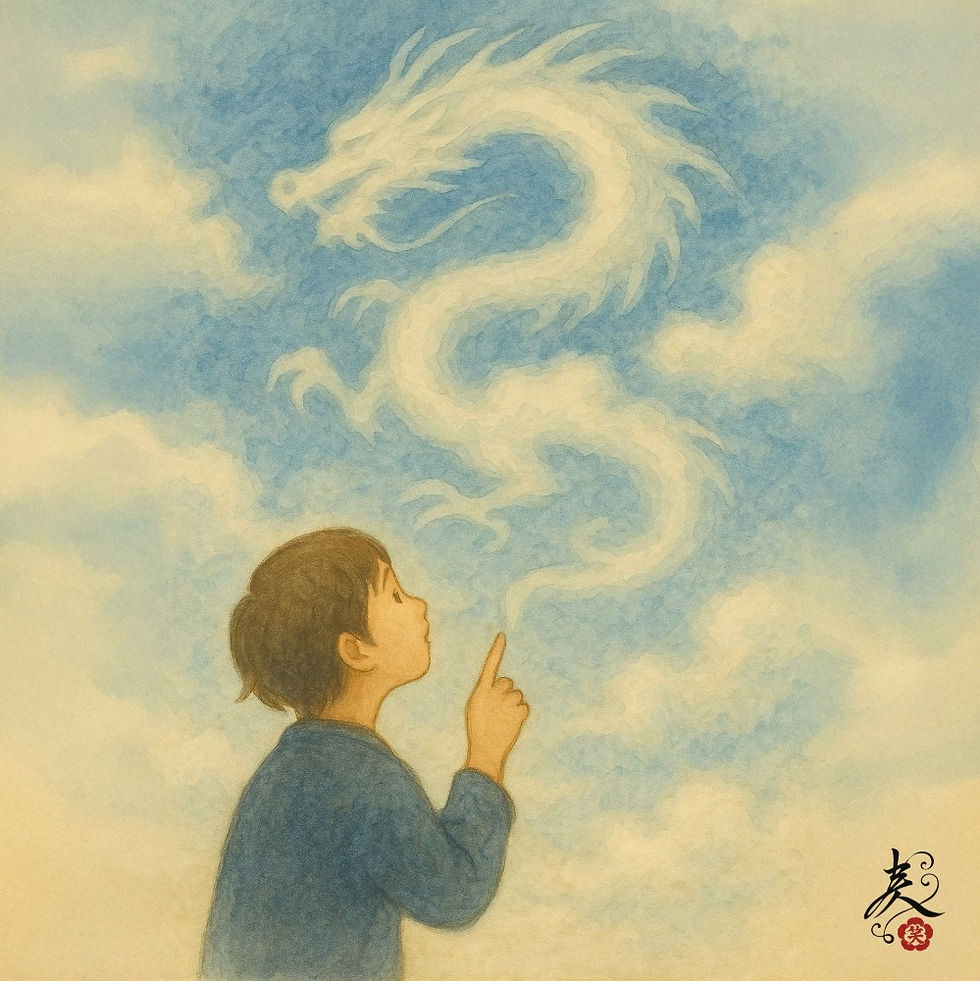

“絡まり続けた願い”は龍のかたちをして空を駆ける

龍は、空に棲んでいる。

でも、それは本当は雲かもしれず、ただの風かもしれなかった。

けれど確かに、そこに“力”があった。

絡みついたまま離れない雲と龍。

「風が吹いたら、どうなるんだろう」

——それはただの風ではなく、

願いを連れた風。

忘れられた名を囁く風。

龍となって、空を巡る風だった。

そのまま飛んでいく?

悠然と?

それとも、

めっちゃすごい速さで?

確かに聞こえた気がした、風の音――

それは、いつか見た墨の記憶に似ていた。

それは祈りであり、忘れられた力の名残だったのかもしれない。

妙心寺の天井を見上げたとき、あなたは何を感じるでしょうか?

龍の目が見つめているのは、きっと、あなたの中の“ほどけない風”かもしれません。

■龍とは、“空に残された願い”かもしれない

天に昇る龍は、しばしば人々の祈りや願いを象徴してきました。

狩野探幽の『雲龍図』に描かれた龍もまた、

誰かの叶わなかった思い、忘れられた神への呼びかけ、

そういった感情が絡み合って、かたちになったものかもしれません。

雲と風が解けずにとどまるように、

願いもまた、空の片隅に絡みつき、龍となって残る。

そんな想像をふくらませながら、見上げてみるのもいいかもしれない。

狩野探幽『雲龍図』 ― 天井に棲む、静かな威厳の龍

狩野探幽(1602–1674)は、江戸初期の狩野派の巨匠。

その代表作のひとつに、京都・妙心寺法堂の天井を飾る巨大な水墨画《雲龍図》があります。

この龍は、天井一面に描かれ、まるで空の深奥に棲むかのように雲のなかを漂っています。

驚くのは、その存在感。

荒々しく迫るのではなく、静かに、けれど確かにそこに「いる」と感じさせる。

探幽は、にじみや余白を巧みに使い、墨の濃淡だけで龍の息づかいを表現しました。

この龍は「八方睨みの龍」とも呼ばれ、どこから見ても目が合うように見える構図となっており、見る者に不思議な力と気配を与えます。

狩野探幽『雲龍図』とは?

京都・妙心寺の法堂(はっとう)の天井に描かれたこの巨大な雲龍図は、直径約12メートルの円相の中に、渦巻く雲間から現れる龍の姿が躍動的に表現されています。

この作品は、狩野探幽が55歳の時に8年の歳月をかけて完成させたもので、見る角度によって龍の表情が変化し、どこから見ても目が合うことから「八方睨みの龍」とも呼ばれています。

禅と龍の関係

禅宗寺院では、法堂の天井に龍を描くことが多く、これは龍が仏法を守護する存在とされているためです。

龍は、仏教を守護する八部衆の一神とされ、法の雨(仏教の教え)を降らせる存在として、修行僧たちの修行の場を見守る役割を担っています。

※参考:京都・妙心寺 法堂天井《雲龍図》/狩野探幽筆(1639年)

墨一色で描かれた大作で、畳50枚分以上の大天井に広がる。観覧可能(要事前確認)

コメント